写字楼办公怎样植入场景沟通环节

更新日期:

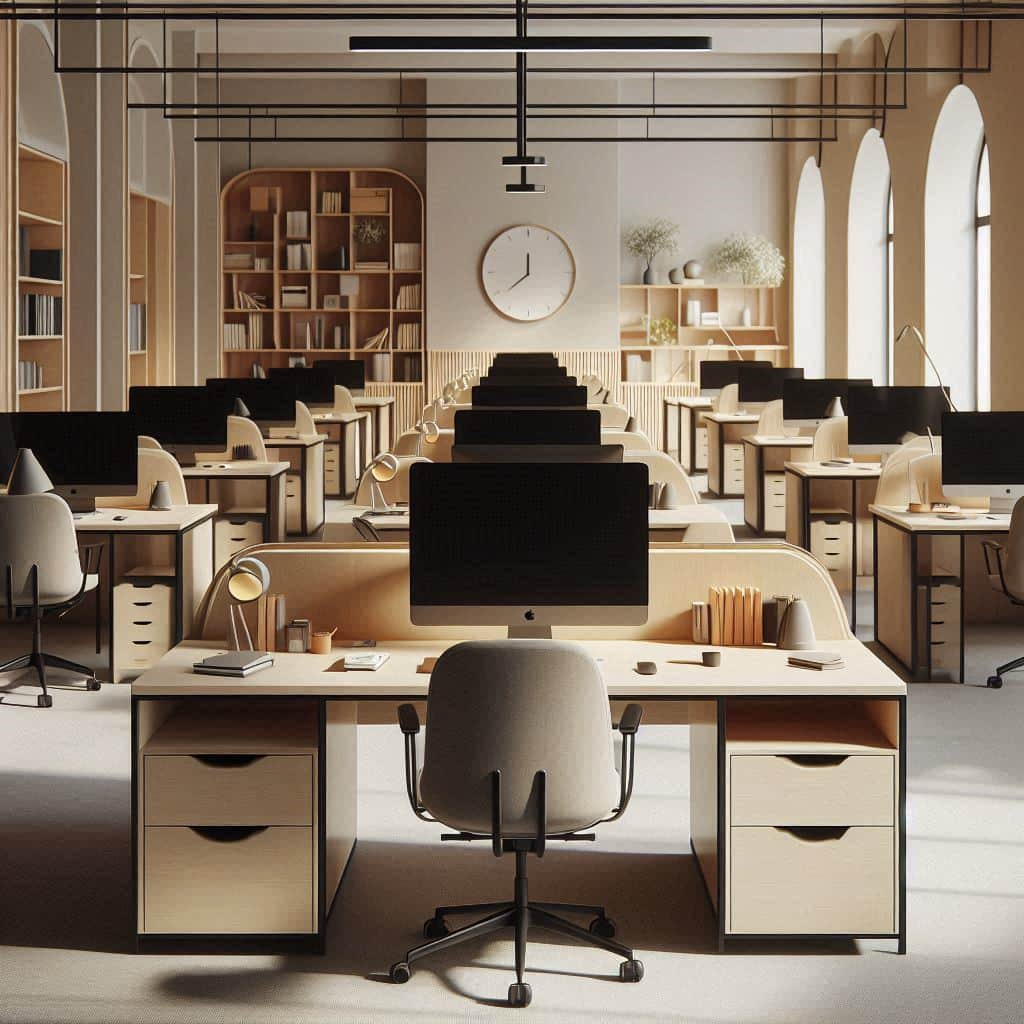

在现代办公环境中,高效的沟通往往决定了团队协作的质量与效率。传统的会议模式容易让参与者感到疲惫,而分散的线上交流又可能缺乏深度。如何通过场景化的设计,将沟通环节自然融入日常办公空间,成为许多企业关注的重点。以瑞丰大厦为例,其设计团队通过分析员工行为习惯,在公共区域设置了多种形态的交流角落,既满足了不同规模的讨论需求,又避免了正式会议室带来的拘束感。

场景化沟通的核心在于打破固定工位的限制。例如,在茶水间附近增设可移动的白板架,员工在休息时能随时记录灵感;走廊转角处布置小型圆桌,方便两人快速交换意见;甚至电梯等候区也可通过电子屏展示项目进度,激发偶遇时的即兴讨论。这些设计并非简单堆砌设施,而是通过观察员工动线,在必经之路上创造“非强制性”的互动机会。

技术手段的合理运用能进一步强化场景沟通的效果。比如在共享办公区安装智能预约系统,员工可通过手机查看空闲的讨论舱使用情况;部分企业尝试在休息区嵌入无线投屏设备,方便小组随时调取资料展开协作。需要注意的是,技术应服务于人的自然交流,而非制造新的隔阂——过于复杂的操作流程反而会抑制沟通欲望。

空间氛围的营造同样不可忽视。柔和的灯光、适度的背景声和绿植装饰能降低沟通的心理门槛。某创意公司曾在季度复盘中发现,相比封闭会议室,在配有沙发和咖啡机的开放区域进行的讨论,参与者的发言时长平均增加40%,且更多跨部门成员愿意加入。这种环境暗示着“此处可放松交谈”,比制度强制更能促进信息流动。

最终,场景沟通的价值体现在对工作节奏的适应性。晨间站立区适合15分钟的快速同步,午后的休闲区能容纳更发散的话题探讨,而专注工作时段则需要保持这些区域的低干扰性。好的空间设计如同隐形的协调者,既连接人与人,也平衡效率与创意——这正是现代写字楼超越物理属性,赋能团队协作的真正意义。